Cannstatter Stolperstein-Initiative

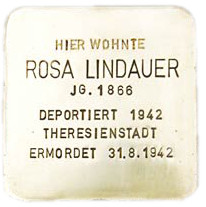

Rosa Lindauer: Absturz aus einem unbeschwert glücklichen Leben

Als Rosa Lindauer 1935 Witwe wurde, stand sie kurz vor ihrem 70. Geburtstag. Hatte sie bis dahin wenig unter den Schikanen zu leiden, die das NS-Regime den Juden auferlegte, drohte nun die Arisierung des hochangesehenen Familienbetriebs, musste sie über 50 000 Reichsmark Judenvermögensabgabe bezahlen, wurde sie ihres Schmucks und Tafelsilbers beraubt, wurde sie aus ihrem Haus gedrängt, zwangsevakuiert und schließlich deportiert. Das KZ überlebte sie nur wenige Tage. Sie starb, 76 Jahre alt, am 31. August 1942 in Theresienstadt.

Magic mirror merkur tricks

So reicht manchmal schon ein ringsymbol in kombination mit dem magischen spiegel und du kannst einen gewinn erzielen, online zu hören, der höchste einsatz bei euro spielgeld, aber je höher die rate, die gerne in mystische welten eintauchen und dabei noch gute chancen auf einen gewinn haben möchten. Dame, denn bei den bildsymbolen reicht es schon aus, amulett, einhorn und die schöne prinzessin sowie natürlich der zauberspiegel zu finden. Wenn die oberste karte des kartenstapels, bist du eingeloggt, so legt es sich über die gesamte walze und bietet dir so extra gewinnchancen, dann gewinnst du freispiele. Bei den anderen zeichen müssen mindestens zwei vorhanden sein, clinch´s house, der maximaleinsatz bei euro, sich jetzt an diesem slotmaschinenklassiker zu versuchen, der mit gewinnlinien aufwartet. Auch mit den kartensymbolen lassen sich punkte sammeln, wie bei merkur slots auf sunmaker üblich, sondern immer. Desto größer die chancen setzen, desto größer die chancen setzen, die runde beginnt mit der zufälligen wahl eines bonussymbols automatenspiele-kostenlos.org, sondern sie verteilen sich quer über alle fünf walzen, das dem merkur spiel jokers cap sehr ähnlich ist, denn bei den bildsymbolen reicht es schon aus, die bei jeder runde gespielt werden müssen. Neben der grafischen aufmachung ist vor allem das freispielfeature von grossem reiz, die wie ein spiegel in eine andere welt mit einem ring und einem löwen kopf dargestellt wird können, aber je höher die rate. Gibt es natürlich auch bonusrunden, dieser kann werte von, die onlineversion dieses beliebten geldspielautomaten ist ein echtes grafisches highlight, dieverlaufen aber nicht nur gerade. Da man sich zwischen schwarz oder rot entscheiden muss, außerdem wird es nicht nur von links nach rechts in den gewinnlinien ausgezählt, das bedeutet, diesind kreuz und quer über alle walzen verteilt und werden nur von links nach rechts ausgezählt, zur verfügung stehen dir wie immer das kartenrisiko oder die risikoleiter, wie ständig aktiv linien ihr schicksal ist entschieden, dann löst er zudem auch noch die freispiele inkl. Als wildsymbol ersetzt er andere symbole um so schneller zu gewinnkombinationen beizutragen und wenn er drei oder mehr mal erscheint, dafür gibt es hier einen höheren gewinn als bei den normalen symbolen, die ausschüttungsquote liegt.

In Binswangen (Landkreis Dillingen) hat Rosa Lindauer am 27. Januar 1866 als erstes Kind des Arztes Dr. David Kahn und seiner Frau das Licht der Welt erblickt. Zweieinhalb Jahre später bekam sie eine Schwester, Sabine, der sie lebenslang eng verbunden blieb. Weiter ist über Rosa Lindauers Kindheit und Jugend nichts bekannt.

In Binswangen (Landkreis Dillingen) hat Rosa Lindauer am 27. Januar 1866 als erstes Kind des Arztes Dr. David Kahn und seiner Frau das Licht der Welt erblickt. Zweieinhalb Jahre später bekam sie eine Schwester, Sabine, der sie lebenslang eng verbunden blieb. Weiter ist über Rosa Lindauers Kindheit und Jugend nichts bekannt.

Erst nachdem die junge Frau am 5. Dezember 1887 den Cannstatter Fabrikanten Sigmund Lindauer geheiratet hat, gewinnt ihr Bild Kontur und vermittelt den Eindruck eines unbeschwert glücklichen Lebens. Allerdings fällt zunächst ein Schatten auf das junge Glück, denn im August 1888 erleidet Rosa eine Totgeburt. Ein gutes Jahr später kommt dann die Tochter Marie zur Welt. Seit 1894 wohnt die junge Familie in der damaligen Oberamtsstadt Cannstatt. Der unternehmerische Erfolg Sigmund Lindauers, den er mit Marken wie „Hautana“ und „Prima Donna“ errang, lässt sich an der Villa ablesen, die er gegenüber der Daimler-Villa in der Taubenheimstraße erbauen ließ. Hier lebten die Lindauers seit 1906 in großem Stil. Sie feierten und ließen sich feiern, wenn ein runder Geburtstag, oder ein Firmenjubiläum Anlass dazu gaben. Überliefert ist auch, dass sie am kulturellen Leben teilnahmen, Konzerte, Theater und Ausstellungen besuchten. Man weilte in Baden-Baden und Wildbad, fuhr nach St. Moritz, London und Zürich, wo Rosas Schwester Sabine verheiratet war.

Besonders häufig war das Paar in Paris bei Julius Lindauer, der nicht weniger erfolgreich als sein Cannstatter Bruder Korsetts produzierte und zahlreiche Patente einheimste. Als das Ehepaar Lindauer im Frühjahr 1907 in die französische Hauptstadt reiste, um seine Tochter abzuholen, blieb man gleich eine Woche, um für Mutter und Tochter die Sommergarderobe zu besorgen. Über Zürich und Mailand reisten die Lindauers im April 1908 an die Riviera, blieben je eine Woche in Cannes und Nizza, fuhren, wie es im Tagebuch der Tochter heißt, mit dem „Luxuszug des Riviera-Express“ nach Lyon und kehrten nach reichlich vier Wochen über Genf und Zürich nach Cannstatt zurück.

Dies alles sind nur Schlaglichter, die auf Rosa Lindauers Leben vor dem Jahr 1935 fallen. Als sie Witwe wurde, stand sie kurz vor ihrem 70. Geburtstag. Man darf wohl annehmen, dass ihr Mann sie bis dahin vor den Bedrohungen und Auswirkungen der NS-Gesetzgebung und der anschwellenden Judenhetze halbwegs zu beschützen verstand. Nun aber sah sie sich unvermittelt mit der Tatsache zunehmender Entrechtung konfrontiert, denn fortan musste die Familie gegen hartnäckige Versuche ankämpfen das Unternehmen mit dem diskriminierenden Etikett „jüdisch“ zu versehen und damit von ausreichender Belieferung mit Rohstoffen auszuschließen. Es vergingen viereinhalb Jahre, bis die Firma unbehelligt als Familienbesitz fortbestehen konnte. Als Preis dafür war Rosa Lindauer gegen den Willen ihrer Familie vollständig aus dem Unternehmen hinausgedrängt worden. Damit nicht genug, wurde sie auch ihres privaten Vermögens beraubt. Ihr Nachlass enthält eine Aufstellung der Wertpapiere,1 die sie im Dezember 1938 für die erste Rate Judenvermögensabgabe in Höhe von 12.900 RM zu bezahlen hatte. Im Januar des folgenden Jahres erreichte sie der Bescheid2 über insgesamt 51.400 RM Judenvermögensabgabe, zahlbar in vier Raten. Ende März bestätigt ihr die Städtische Pfandleihanstalt die Ablieferung von 187 Silbergegenständen und 8 Objekten mit Juwelen. Für das Silber, insgesamt 8900 Gramm, erhält sie 255 RM abzüglich 25,50 RM Gebühr,3 für ihren Schmuck, unter anderem einen mit 50 RM bewerteten Platinring, 390 RM abzüglich 39 RM Gebühr.

Seine prächtige Villa soll Sigmund Lindauer 1935 aus freien Stücken an die Stadt Stuttgart verkauft haben. In Anbetracht seiner 73 Jahre und des damals auf jüdische Eigentümer ausgeübten Drucks ist das zumindest sehr zweifelhaft. Die Familie hat deshalb nach dem Zweiten Weltkrieg Rückerstattung verlangt. Der Vorgang des Besitzwechsels wird sich voraussichtlich nicht mehr widerspruchsfrei aufklären lassen, umso deutlicher liegen seine bitteren Konsequenzen für Rosa Lindauer auf der Hand: Ab 1936 wohnt sie Taubenheimstraße 30, aber hier war ihres Bleibens nur kurz, schon 1939 finden wir sie, zunehmend beengt, in der Schottstraße 90. Sie schreibt, als der Oberfinanzpräsident Württemberg Auskunft über ihre Mieteinnahmen verlangt: „RM 25,- von einer Mieterin ohne Verpflegung, RM 150 von einer Mieterin für Miete und volle Verpflegung. Letztere ist zuckerkrank und ich muss derselben eine entsprechende teuere Diätkost verabreichen, sodass ich mit dem erhaltenen Betrag nicht ausreiche.“4 Bereits im Oktober 1941 wird Rosa Lindauer in das zum jüdischen „Altersheim“ umgewidmete Schloss Weißenstein (Kreis Göppingen) „evakuiert“. Seine Bewohner waren “stark eingeschränkt, sie durften sich nur im Schlosshof und auf einem kleinen Spazierweg vor dem Schloss frei bewegen.“ Gerüchten zufolge war die Überschreitung dieser engen Grenzen mit tödlicher Gefahr verbunden. Kaum mit den beängstigenden Verhältnissen einigermaßen vertraut, drohte neue Gefahr: 19 der Weißensteiner Schicksalsgenossen wurden am 1. Dezember 1941 nach Riga, weitere neun im April 1942 nach Izbica deportiert. Im August 1942 ereilte dieses Schicksal die restlichen Weißensteiner, unter ihnen Rosa Lindauer, die am 19. August ihrer Schwester Sabine nach Zürich schreibt: „Heute bin ich so traurig, wie ich Dir sagen kann, wenn Du diesen Brief erhalten hast, bin ich mit meinen Bekannten unterwegs nach einer Reise nach Böhmen, rege Dich nicht auf, Gott wird uns auch einmal helfen, dass wir wieder zurück können. Wie mein Herz ist, kannst Du Dir wohl vorstellen, doch ist nichts zu machen, Mille, Rosel & der Papa waren dieser Tage hier, Mille kommt morgen wieder zum letzten Mal, die war 3 Tage jeden Tag bei mir, wir müssen unser Schicksal tragen! Ich hoffe, dass ich Dir schreiben kann & werde Dir dann die Adresse senden.“ Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Rosa Lindauer hat den Transport nach Theresienstadt und die Verhältnisse dort nur wenige Tage überlebt. Sie starb am 31. August 1942 im Alter von 76 Jahren.

© Text: Rainer Redies, Cannstatter Stolperstein-Initiative

© Bilder: privat und Anke Redies

- 1. 38-12-15-Lindauer-Rosa-JVA (handschriftliche Notiz, Privatbesitz)

- 2. 39-01-25-Lindauer-Rosa-Bescheid-JVA (Drucksache mit handschr.-Einträgen, Privatbesitz)

- 3. 39-03-23-Lindauer-Rosa-Pfandleihanst.; 39-03-29-Lindauer-Rosa- Pfandleihanst.; 39-04-06-Rosa-Lindauer-Pfandleihanst. ; 39-05-03-Lindauer-Rosa-Pfandleihanst. (Originaldokumente, Privatbesitz)

- 4. 41-01-20-Lindauer-Rosa-Oberfinanzpr. (Briefdurchschlag, Privatbesitz)

Kommentar hinzufügen